¿Una riqueza humana desperdiciada?

(Basada en el libro “Delirio americano. Una historia cultural y política de América Latina.Carlos Granés”, Taurus.)

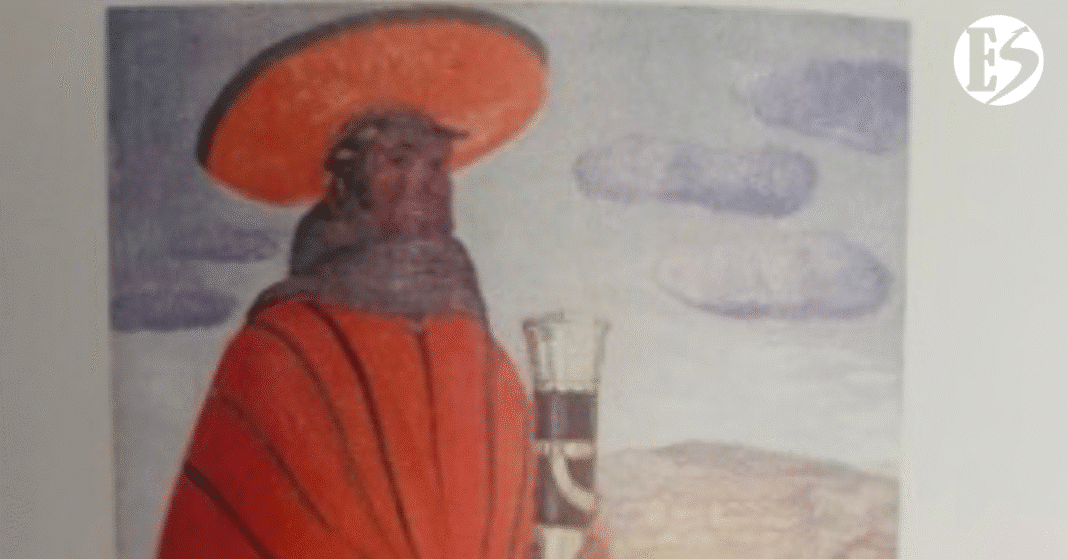

Uno de los descubrimientos más sorprendentes, con toda seguridad para muchos latinoamericanos, cuando se lee el libro de Carlos Granés, “El delirio americano”, es encontrar en él la descripción de escritores y poetas del llamado, entre otras corrientes artísticas, el “Vanguardismo”, en las primeras tres décadas del siglo XX, quienes pregonaron en sus obras y pensamiento una raza indígena idealizada, una especie de raza cósmica, una “arcilla para la nueva forma de cultura” en la América Latina (Pág. 115). Y digo que me ha sorprendido este hallazgo, porque en mi fuero interno, igual que para un porcentaje muy grande (demasiado grande, desafortunadamente) de los habitantes de este continente, llevo sobre mis hombros o, mejor dicho, escrito en mi cerebro, el prejuicio con el que tantos hemos crecido, según el cual quienes poblaron a la América precolombina eran (y lo siguen siendo, según esa manera de pensar) una especie de seres inferiores, humanos primitivos incapaces de tener un pensamiento, unos conocimientos, una filosofía de la vida y una cultura al mismo nivel –sólo que diferente– de las que han tenido los habitantes del resto del mundo.

La sorpresa está en que no imaginaba que el indigenismo hubiese sido visto por varias de estas corrientes de pensamiento como la pieza fundamental en la construcción de un modelo de sociedad, cuya característica más importante era precisamente la mezcla de la sangre indígena con la de los que llegaron posteriormente a raíz de la conquista (europea, negra y asiática), de la que habría salido una nueva raza universal: la quinta raza o, dicho de otra forma, la raza latina, también denominada criollismo. El concepto de una raza mestiza llamada a desempeñar un papel protagónico en un nuevo orden universal, según lo explica el libro de Granés, sustentado por escritores especialmente argentinos, brasileños y peruanos, fue analizado y expuesto de una forma más amplia por el mexicano José Vasconcelos en su obra La raza cósmica, publicada en España hacia el año 1925, quien la concibió como un factor fundamental en una América del Sur unida, de la que México sería su cuna, cuya capital sería Universópolis, una utópica ciudad que habría de construirse a orillas del Amazonas, llamada a desempeñar un papel protagónico universal y un contrapeso contra las aspiraciones imperialistas de la raza sajona predominante en los Estados Unidos.

Reflexionando sobre estos delirios, como los denomina Granés, uno se pregunta si, a la luz de la situación actual de la América Latina, esas aspiraciones tenían algún fundamento sólido o si sólo fueron meras divagaciones utópicas producto de alucinaciones poéticas. Mi opinión es que, detrás de esas ilusiones se esconde una realidad que los latinoamericanos hemos desperdiciado. Y ese desperdicio empezó por parte de los europeos, quienes vieron en las cosmogonías indígenas sólo supersticiones que debían ser erradicadas, bien fuera remplazándolas por la religión cristiana en el caso de América Latina o acabando físicamente con los nativos, como sucedió en los Estados Unidos. De esta forma, se desaprovechó una sabiduría que, acogida de una forma constructiva, habría terminado beneficiando no sólo a la que sería la futura raza latina, sino enriqueciendo a la misma Europa. Justamente algo parecido a lo que sucedió con las conquistas de la antigua Roma sobre Grecia y el Cercano Oriente. Como resultado de esos hechos, el pragmatismo y la habilidad administrativa de los romanos fue la argamasa que convirtió el pensamiento filosófico de Grecia y la espiritualidad de Oriente en la base de lo que llegó a ser lo que conocemos hoy como la Civilización Occidental.

¿Qué aporte hubiera podido hacer la cultura indígena, tomada en su conjunto y con las excepciones y especificaciones del caso, al pensamiento europeo? Uno de ellos es evidente: el del respeto por la Naturaleza. Para la Cultura Occidental, la Naturaleza es, en la práctica, sólo una fuente de recursos útiles para la acumulación de riquezas y para el bienestar físico. Una especie de potro salvaje al que hay que someter, dominar y luego devorar, para gloria de un supuesto superhombre, aunque después este superman no tenga otra opción que la de mirar como emigrar a otros planetas para poder sobrevivir, cuando todos los recursos naturales se hayan agotado o destruido. Mientras que para los indígenas la Naturaleza es su amiga; es la Madre Tierra a la que hay que respetar; entre ella y el ser humano hay una simbiosis, que permite que el uno y la otra se beneficien mutuamente sin destruirse, en un proceso de mutuo entendimiento. Es dentro de una visión como esta que se entienden prácticas como las de adorar al Sol, a la Luna, a las estrellas, a los ríos, a las montañas e incluso a los animales; un concepto religioso/filosófico que para nosotros suena extraño pero que, visto desde la perspectiva indígena, tiene todo su sentido y conlleva una profunda sabiduría.

Los poetas del Vanguardismo anteponían a la cultura prosaica del afán por el enriquecimiento material propia de la raza sajona de los Estados Unidos, una cultura en la que predominaban conceptos idealizados de valores humanos y amor por el arte, que encajaban de una forma más lógica con las características de las razas latinas y su componente indígena. Puede que ambas cosas a la hora de la verdad no tengan que ser necesariamente excluyentes, pero para América Latina hubiera podido ser esa visión una valiosa razón para sentirnos portadores también de una especie de Destino manifiesto; un mensaje a la humanidad según el cual, más allá de las riquezas físicas, hay otras riquezas espirituales sobre las cuales construir nuestra cultura.

Foto: José Sabogal, El Varayoc de Chinchero, 1925. Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Tomada del libro Delirio americano. Carlos Granés.

Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) - Ciudad Bolívar

Lectura recomendada

Por Rubén Darío González Zapata

Nacido en la vereda La Lindaja

Corregimiento Alfonso López

(San Gregorio) - Ciudad Bolívar

Por Rubén Darío González Zapata

Nacido en la vereda La Lindaja

Corregimiento Alfonso López

(San Gregorio) - Ciudad Bolívar