Por Cristian Alejandro Agudelo Sánchez Colaborador municipio de Amagá

“El libro es, sobre todo, un recipiente donde reposa el tiempo.

Una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana

vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia del vivir

hacia la nada del olvido.”

Emilio Lledó, Los libros y la libertad.

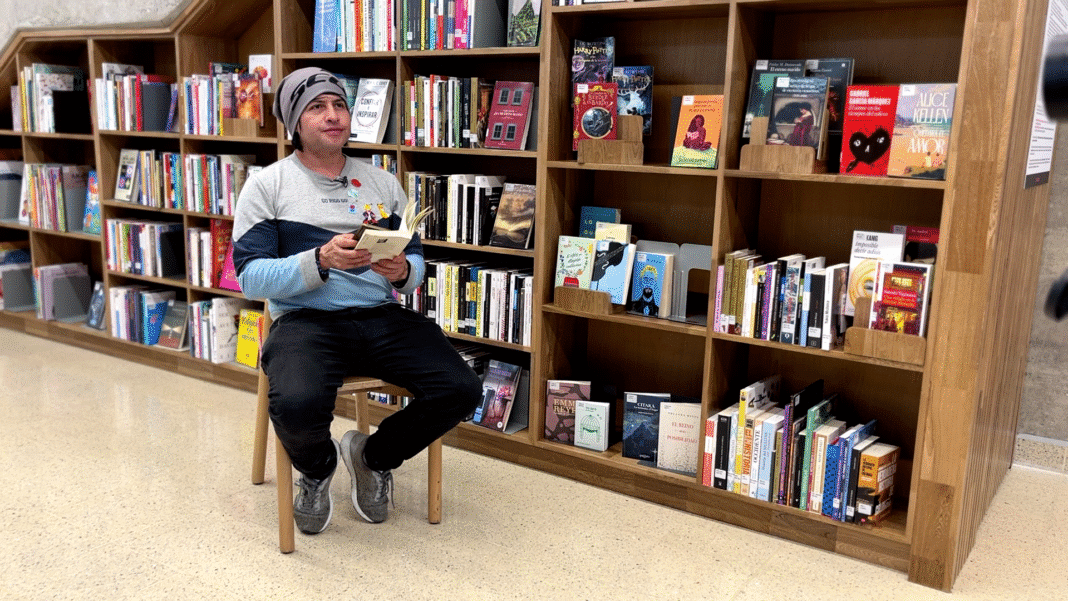

Tomo este epígrafe que sirve de algún modo para situar al libro como ese lugar, quizás común, al que asistimos en diferentes momentos de nuestra experiencia terrenal. Extraje esta cita del texto, del que apenas comienzo su lectura. Se trata de una novela, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, del cual reposa esa preocupación de contemplar al libro como un artilugio, un artefacto mágico y místico. Sin embargo, me atrevo a decir que la sensibilidad por los libros llegó desde mucho antes que pudiera abrir mis ojos a contemplar la luz del mundo. Esa sensibilidad de la que hablo aquí se remontó a esos meses de gestación, cuando mi madre escribía un diario al paso de las semanas en su vientre; mamá era una mujer joven, de origen campesino y que soñó con ser maestra.

Siempre me he preguntado sobre la forma con la cual escriben las mujeres; he percibido en ello una suerte antiquísima de desnudez sobre el papel, sobre su superficie, quizás en principio como un encuentro erótico. Las mujeres, cuando escriben, lo hacen hilando fragmentos de vidas pasadas, tejiendo el cristal roto de las realidades. En esa conexión entre mi madre y el papel se me fue legada la sabiduría ancestral de las abuelas, como una herencia que tomara fuerza en la mención al ser y al vacío. Así como la tradición judeocristiana, que reposa su fuente originaria en el mito del Génesis y en la forma en la cual Dios ordenaba a la materia hacerse solo por su voluntad al nombrar las cosas, asemejaba esta idea, porque comprendí que los ojos de mi madre, su trazo sobre el papel, las palabras componían desde su interior una suerte de búsqueda mayor: no era solo describirle a un nuevo ser el mundo, sino enfrentarlo a las eras del mundo que ya habían acontecido y las que iban despuntando.

Pude entender que la pluma de mi madre era un legado aún mayor: el dolor de muchas mujeres que la habían habitado, un grito yerto, casi agónico. La maternidad era, por demás, un nuevo umbral al que ella se abría paso. Creo que las letras no combinan únicamente con los autores clásicos o las obras icónicas que nos dicen que debemos leer cuando hemos pasado por las aulas de clase; creo que, antes de eso, el lector se amamanta de las palabras de la madre, toma de su seno, compone otros caminos. Si la literatura se abre paso con cada vivencia, diría que mamá entendió mejor, aunque fuera solo en este momento, que su intimidad iba más allá de los espacios del cuerpo, los rincones del alma a los que, en ocasiones, se enjaula el deseo de volar, el deseo de brotar.

Una hoja al viento era, por demás, la manera en la que mamá se inspiraba; quizás pudo advertir que escribir y leer serían los caminos que su hijo continuaría, de la mano de las obras de Dostoievski, Hesse, y que la figura icónica del Principito acompañaría su construcción sensible del mundo, y que El lobo estepario fuera la reflexión profunda de la realidad, del quehacer existencial del día a día…