Por Rocío del S. Grégory Magister Educación y Desarrollo Humano Coordinadora Escuela Normal Superior Amagá

La Escuela Normal Superior de Amagá ha sido, desde su fundación, un escenario donde convergen saberes pedagógicos, prácticas culturales y visiones sociales acerca del oficio maestro, el cual refleja las transformaciones sociales, culturales y pedagógicas del país. Entre sus múltiples dimensiones, el imaginario físico de la persona del maestro ha concebido y representado su cuerpo, presencia y apariencia; la cual constituye un eje central para comprender no sólo los cambios en la identidad profesional del educador, sino también los discursos sociales que lo han acompañado desde la fundación de la Normal hasta nuestros días.

El conjunto de representaciones sociales en torno a la corporalidad, apariencia y presencia del educador han constituido una categoría clave para comprender cómo se han configurado las formas de autoridad, respeto y reconocimiento hacia los maestros a lo largo del tiempo.

Este ensayo pretende hacer un breve recorrido de la evolución del imaginario físico del maestro de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Amagá -IENSA en tres momentos históricos: tradicional, en transición y el contemporáneo. Finalmente, resaltar el impacto de la diversidad de género y de nuevas formas de corporalidad, ejemplificado en la experiencia de una maestra transgénero que ha logrado legitimar su rol educativo más allá de los prejuicios sociales.

El maestro de los inicios: cuerpo disciplinado y autoridad moral

En los inicios de la Escuela Normal Superior Amagá, el maestro era concebido como una figura de autoridad moral y social. Su corporalidad y vestimenta era diferente incluso diferente al de las otras instituciones educativas. Además de un comportamiento ejemplar, respondiendo a lo que Pierre Bourdieu (1990) denomina habitus, es decir, disposiciones corporales y simbólicas que reproducen los valores dominantes de la época: disciplina, orden y formalidad. Su presencia física se ligaba a la solemnidad: trajes oscuros, corbata y una postura erguida. En este sentido, el maestro encarnaba lo que Michel Foucault (1975) describe como el cuerpo dócil, disciplinado y formador de disciplina. Su corporalidad era un instrumento pedagógico en sí mismo, un modelo que los estudiantes debían imitar. Así también, el respeto social hacia el maestro se fundamentaba en su apariencia y su comportamiento. El cuerpo rígido y normado no era simplemente una cuestión estética, sino una expresión de la misión de “civilizar” y transmitir valores de obediencia, rectitud y pulcritud.

El maestro en transición: apertura y gestualidad pedagógica

En la segunda mitad del siglo XX, el imaginario físico del maestro comienza un proceso de flexibilización, se percibe el influjo de la escuela activa (Dewey, 1916; Freinet, 1964) se promueve una nueva visión del maestro como guía y acompañante, el cuerpo del maestro dejó de ser símbolo exclusivo de autoridad distante y se transforma en un recurso de cercanía, donde la autoridad de quien enseña, no se pierde por llevar un jean, una camiseta por fuera, unos tenis e incluso llevar el cabello largo los hombres.

La corporalidad del maestro se volvió más dinámica: el maestro se bajaba de su estrado y se desplazaba por el aula, interactúa con grupos pequeños y utilizaba materiales didácticos que requerían una participación activa. La voz, la mirada y el gesto se convirtieron en herramientas pedagógicas, en lo que Erving Goffman (1959) denominaría una “puesta en escena”, donde el cuerpo comunica tanto como el discurso. En este período, aunque el vestuario seguía siendo relativamente formal, aparecieron signos de sencillez y de apertura, reflejando un nuevo pacto pedagógico: el maestro no sólo imponía respeto, sino que también cultivaba confianza y cercanía.

El maestro contemporáneo: pluralidad, inclusión y corporalidad diversa

En la actualidad, el imaginario físico del maestro en la Normal Superior Amagá responde a los desafíos de la globalización, la diversidad cultural y la irrupción tecnológica, su corporalidad ya no se define por un único modelo estético, sino que se abre a la pluralidad de identidades y expresiones de género, el código de vestimenta no lo define.

Desde la fundamentación legal y más para las instituciones de carácter oficial, las aulas de clases, requieren de un maestro flexible, capaz de integrar recursos digitales, gestionar entornos híbridos y mantener una presencia corporal que inspire respeto y confianza, de manera tal que el cuerpo del maestro se convierta en un medio de comunicación multimodal: voz, gestos, contacto visual e incluso ahora, su interacción tecnológica.

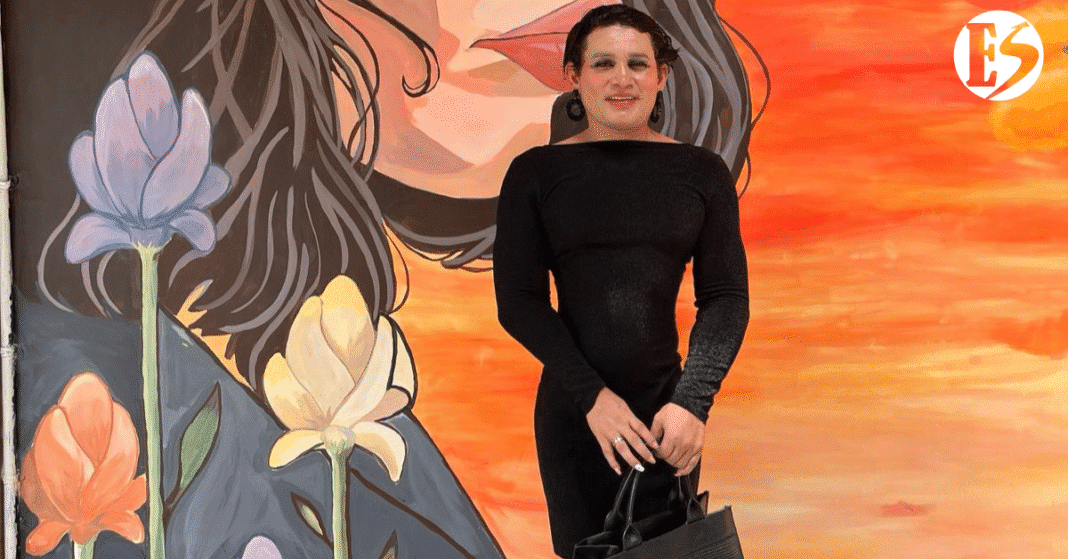

En este marco, quiero resaltar un acontecimiento importante que cobra especial relevancia en la vida institucional, y es la experiencia de contar con Rafaela Torres, una maestra transgénero que llegó a la Escuela Normal Superior Amagá en 2024. Ella con su presencia rompe los moldes tradicionales del imaginario físico del maestro, mostrando que la autoridad y el respeto ya no se sustentan en la rigidez corporal ni en la adecuación a estereotipos de género, sino en el intelecto, la sensibilidad pedagógica y la capacidad de generar vínculos significativos con los estudiantes. Dando validez a los planteamientos de Judith Butler (1990), quien señala que el género es una performatividad, una construcción social que se expresa a través del cuerpo y sus actos. En este sentido, la corporalidad de la maestra Rafaela desafía las normas históricas de la docencia, pero a la vez enriquece el imaginario actual, mostrando que la identidad de los maestros trasciende las apariencias para afirmarse en el acto pedagógico y el amor por la enseñanza.

Asimismo, Paulo Freire (1997) sostiene que la educación es un acto de libertad y humanización. Hoy en la Escuela Normal Superior, Rafaela demuestra con su presencia, es un ejemplo de cómo la diversidad y la autenticidad, legitima la profesión maestro, la potencian al conectar con los estudiantes desde el respeto, la coherencia y el compromiso ético, el conocimiento y dominio del saber específico de su área de conocimiento.

Permanencias y transformaciones en el imaginario físico

Al hacer este breve recorrido y comparar estas etapas, se identifican elementos de permanencia y cambio, sin embargo cabe resaltar que aún en algunos padres de familia, estudiantes e incluso maestros, persiste la idea de que la corporalidad del maestro influye en la manera como es percibido y respetado; sin embargo, la definición de esa corporalidad ha evolucionado, transformado mentalidades y reconociendo que la vocación y el compromiso ético del maestro va más allá de una simple presencia física.

Hoy la presencia de Rafaela en la Escuela Normal es un testimonio del tránsito del cuerpo rígido y normativo hacia un cuerpo diverso, expresivo y auténtico que refleja las transformaciones pedagógicas y sociales del país. Su presencia nos reta y nos exige respeto, el cual, ya no depende de una estética única, sino de la coherencia entre la corporalidad y el discurso pedagógico, así como de la capacidad que tiene como maestra de transmitir valores de inclusión, empatía y pensamiento crítico.

Rafaela aunque lleva poco tiempo en la IENSA, tiene una trayectoria de 16 años de experiencia como docente y manifiesta haberse sentido acogida y aceptada especialmente por los estudiantes y las familias. Esta gran mujer expresa cómo ha tenido el valor de romper con un paradigma, ella argumenta que “la sociedad juzga por el estuche… La esencia del maestro va más allá de la corporalidad”. En ocasiones ha sufrido ataques y violencias física, verbal y psicológica, por la forma como se ha atrevido a mostrarle al mundo la manera de expresar su género.

En la experiencia de su transición se ha mentalizado para no aguantar, pero sí persistir y resistir a una sociedad que no se ha abierto a la dignificación de la diferencia y la inclusión. Rafaela es una mujer, una maestra que ha entendido su gran compromiso no sólo de ser una buena maestra, sino de abrir camino de dignificación de otras personas que a lo largo de la historia han sido marginalizadas, señaladas e incluso agredidas.

Nos invita a tener presente que se es maestro no por la forma física como expresas tu género, sino por la preparación intelectual que te acredita para el ejercicio docente y la forma como ejerces tu labor docente en el aula, enseñando así otros mundo posibles donde el respeto y la empatía cobran sentido; a reconocer que el conocimiento no tiene género y que desde el aula de clase se enseña con el ejemplo que nuestra Nación Colombia es un país multicultural y pluriétnico. Como lo plantea Jacques Derrida, la deconstrucción es una realidad y un compromiso: sólo quien se deconstruye tiene la valentía de redignificarse, resignificarse y transformar sus prácticas. Así, se nos invita como docentes a educarnos constantemente, a abrirnos a comprender el mundo desde la diversidad y el respeto.

Conclusión

El imaginario físico del maestro en la Escuela Normal Superior Amagá es un espejo de las dinámicas históricas y sociales que han marcado la educación colombiana. Desde la solemnidad del maestro fundador, pasando por la cercanía del maestro en transición, hasta la pluralidad del maestro contemporáneo, la corporalidad del maestro se ha transformado en consonancia con las demandas culturales y pedagógicas de cada época.

La experiencia de tener a Rafaela en nuestra Institución evidencia que el imaginario físico actual no se reduce a la apariencia, sino que se configura en torno al valor intelectual, el compromiso ético y la pasión pedagógica. En este sentido, la Normal de Amagá se erige como un espacio donde el cuerpo del maestro ya no es un instrumento de uniformidad, sino un símbolo de diversidad, inclusión y transformación social, en sintonía con los ideales de una escuela protectora, segura y constructora de paz.

Hoy su presencia nos exige, no sólo la verdadera aceptación y acogida hacia ella, sino hacia todo ser humano, que se atreva a defender el valor de lo diferente y que las escuela sean en verdad entornos protectores que valoren la dignidad del ser humano en todas sus condiciones, tal como lo plantea y lo explicita el Proyecto Educativo Pedagógico -PEI en uno de sus principios.

Referencias

- Bourdieu, P. (1990). El sentido práctico. Siglo XXI.

- Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.

- Dewey, J. (1916). Democracia y educación. Free Press.

- Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Siglo XXI.

- Freinet, C. (1964). La educación por el trabajo. Siglo XXI.

- Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Siglo XXI.

- Goffman, E. (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu.

Anexo

Contrato de la maestra https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm

Contrato de Maestras en 1923

Este es un acuerdo entre la señorita…………………………………………………….maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela………………………………..por la cual la señorita ……………………………….acuerda impartir clases durante un período de ocho meses a partir del……………………… de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita……………………………………………… la cantidad de (***) mensuales.

La señorita…………………………………………………………..acuerda:

1.- No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa.

2.- No andar en compañía de hombres.

3.- Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana a menos que sea para atender función escolar.

4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.

5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso de la autoridad educativa.

6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando.

7.- No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky.

8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.

9.- No vestir ropas de colores brillantes.

10.- No teñirse el pelo.

11.- Usar al menos 2 enaguas.

12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.

13.- Mantener limpia el aula:

- Barrer el suelo al menos una vez al día.

- Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente.

- Limpiar la pizarra al menos una vez al día.

- Encender el fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté caliente a las 8:00 cuando lleguen los niños si habita en tierra fría.

14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios.