Investigación de Daniel de Jesús Granados Rivera Maestro investigador, formador de formadores de la I.E.N.S.A. Magister en Educación en la línea de Formación de Maestros UdeA

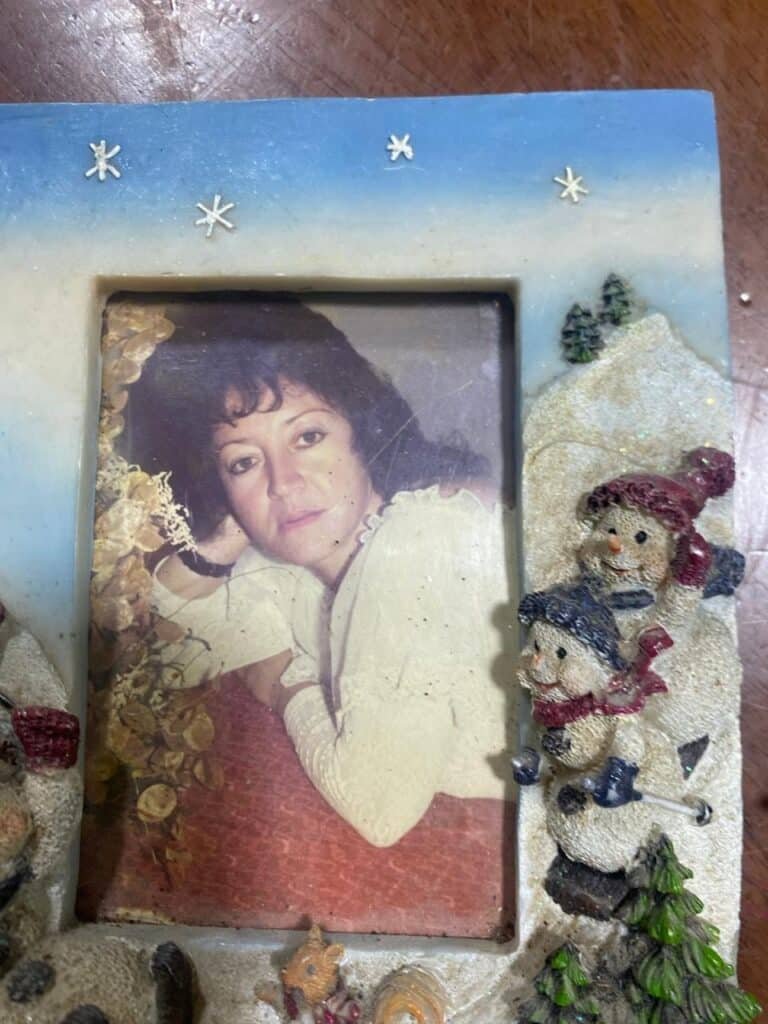

La historia de la maestra Luz Marina Zapata Quiroz es también la historia de la inclusión en la educación de Amagá. Desde su labor en el Aula Especial de la Escuela Anexa María Auxiliadora, se convirtió en pionera en la atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas diversas. Su compromiso, entrega y visión pedagógica marcaron un antes y un después en la manera de concebir la escuela como un espacio abierto a todos, sin discriminación

La maestra Luz Marina Zapata Quiroz (q.p.d) fue egresada de la Normal Mixta Vitoriano Toro Echeverri de Amagá en el año 1973, en la dirección de la rectora Regina Salinas, viuda de Betancur. Realizó sus prácticas pedagógicas en la Escuela Anexa María Auxiliadora, en la Escuela Alejandro Toro Velásquez y en la Urbano Ruiz del centro poblado Camilo C. Su familia de crianza: Mercedes Colorado, Carmenza Colorado y Antonio Agudelo.

Inició como maestra en el año en el año 1974 en el municipio de Andes, luego llegó a la Escuela Luis Eduardo Valencia en La Clarita de Amagá, después fue trasladada a la Escuela Anexa María Auxiliadora, ubicada en el área urbana de la misma localidad, cuando remplazó a la maestra Aida Velásquez Zapata, quien fue trasladada para la ciudad de Medellín.

A finales de los años 70, con el Decreto 2277 de 1979, se creó en algunas instituciones educativas del departamento de Antioquia -entre ellas la Escuela Anexa María Auxiliadora- el Aula Especial para niñas y niños con dificultades en el aprendizaje, tales como la dislexia, asociada a los procesos de lectura; la disgrafía, vinculada a la escritura; y la discalculia, relacionada con el razonamiento lógico-matemático. También se incluían estudiantes con limitaciones físicas o con síndrome de Down. Aquellos que, por diferentes circunstancias, no alcanzaban los logros académicos y repetían uno o dos grados de la básica primaria, eran igualmente opcionados para ingresar al Aula Especial, la cual tenía énfasis en el fortalecimiento de procesos cognitivos, comunicativos, afectivos, de desarrollo moral, habilidades sociales y responsabilidad. La maestra Luz Marina asumió la orientación de este espacio pedagógico.

Una de las estrategias implementadas con las maestras del aula regular era la realización de un análisis académico y comportamental de cada uno de los estudiantes, teniendo presente en algunos casos la valoración médica o por especialistas idóneos como el fonodiólogo, terapista del lenguaje, fisioterapia, entre otros profesionales. La familia o acudientes también tenían un rol fundamental en dicho proceso para tomar la decisión de ingresarlos a la denominada Aula Especial para evitar la repetición de los primeros años de escolaridad o desertar del sistema educativo.

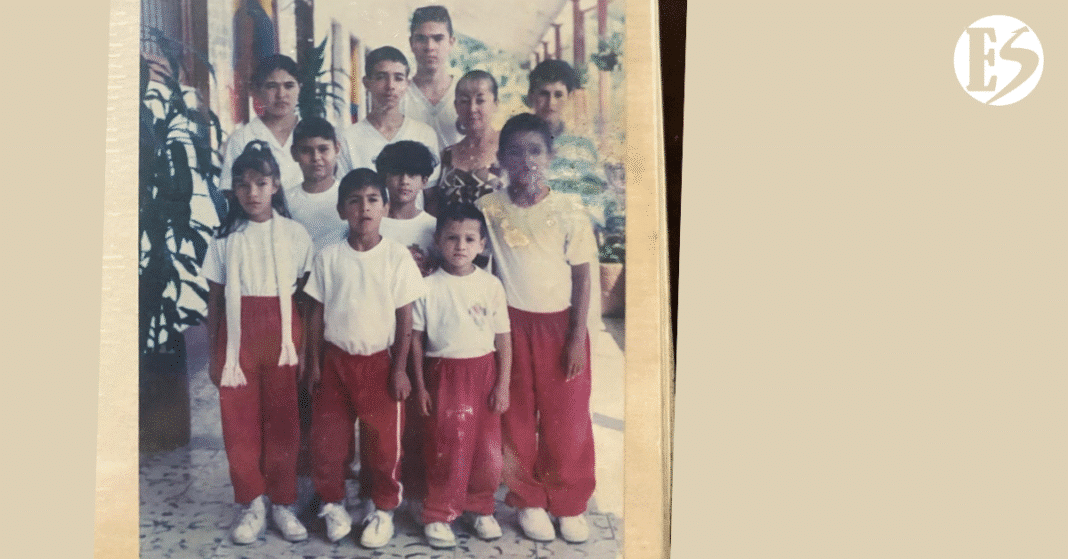

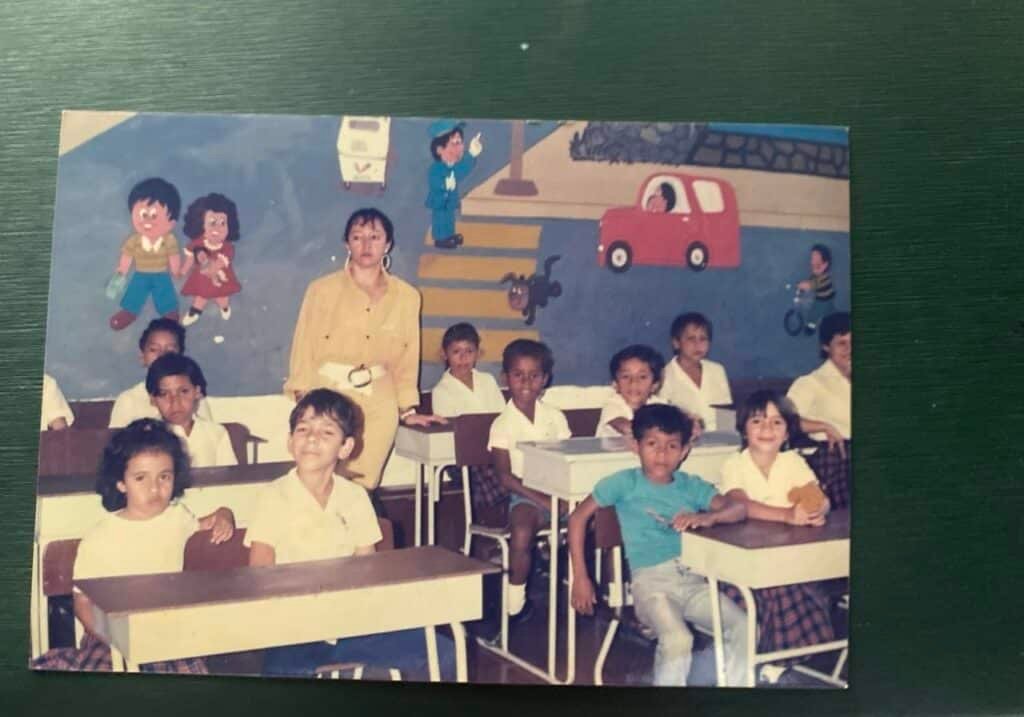

En sus inicios, el grupo de estudiantes del Aula Especial estaba conformado por aproximadamente 10, 12 o 15 niños y niñas, según la demanda. Allí se les orientaban actividades de aprestamiento, psicomotricidad, lateralidad y coordinación, además de fortalecer los procesos de lectura y escritura mediante la aplicación de diversos métodos: alfabético o de deletreo, fonético o fónico, de palabras normales, global y el método de lectura de Glenn J. Doman. En cuanto a los procesos lógico-matemáticos, se utilizaban bloques lógicos, rompecabezas, loterías, regletas, ábacos y otras estrategias didácticas. Asimismo, se promovía el desarrollo de habilidades sociales a través de fichas de trabajo adaptadas al currículo (planeaciones), teniendo en cuenta las características y diferencias individuales de cada estudiante.

Luego la población de niños y niñas denominados como “especiales” fue aumentando; por esta razón, el Aula Especial se dividió en dos niveles. El Nivel A, orientado por la maestra Luz Marina, recibía a los estudiantes con las características expuestas anteriormente. El Nivel B estaba conformado por aquellos que iban alcanzando los objetivos a corto, mediano y largo plazo —como se denominaba en ese momento histórico de la educación—. Para este nuevo nivel se creó una plaza docente, asumida por la maestra Libia Echavarría Montoya, también egresada de la Normal en 1968.

Las maestras Luz Marina y Libia, encargadas del Aula Especial, recibían capacitación por parte de la Secretaría de Educación para la Cultura del departamento de Antioquia. En esa época, la Dirección de Educación estaba coordinada por la profesional Esther Cano Leyva, quien orientaba a las docentes que cumplían este rol mediante talleres dirigidos tanto a las maestras del aula regular como a las del Aula Especial, así como a los padres de familia o acudientes.

Además, la escuela anexa, como laboratorio de práctica, abrió espacio para que los alumnos-maestros de los grados 10° y 11°, pertenecientes al bachillerato pedagógico, realizaran encuentros con los niños, haciendo aprehensible el componente teórico-práctico en la unidad de trabajo denominada “Conocimiento del niño versus educación especial”. Estas actividades se desarrollaban con el acompañamiento de las maestras Luz Marina y Libia, teniendo muy presente la aplicación de algunos test, como el de Goodenough, para el análisis y la intervención en sitio con los estudiantes, en torno a la valoración del coeficiente intelectual.

Luego de la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, de la Ley 115 o Ley General de Educación de 1994 y de su decreto reglamentario 1860 del mismo año, así como del decreto 804 de 1995, el rol del maestro de educación especial cambió de carácter, pasando a denominarse maestro de aula de apoyo pedagógico. Con este marco normativo se reafirmó el derecho a la igualdad y, en especial, el derecho a la educación sin discriminación para los estudiantes anteriormente rotulados como “especiales” o “anormales” (estudiantes con discapacidad física, mental o cognitiva). Esta transformación posibilitó su regreso al aula regular, teniendo en cuenta sus diferencias individuales, ritmos de aprendizaje y limitaciones según el caso. (Constitución Política de Colombia, artículo 44: derechos fundamentales de los niños; artículo 67: derecho a la educación).

La maestra Libia Echavarría Montoya, gracias a su formación académica y experiencia profesional, continuó liderando el Aula de Apoyo Pedagógico, un nuevo concepto que significó un cambio trascendental en el rol docente y en sus funciones de orientación con los estudiantes integrados al aula regular y ya caracterizados en el programa. En este modelo, el maestro del aula regular, con la asesoría de la maestra de apoyo, elaboraba la valoración pedagógica y, a partir de ella, diseñaba un plan de apoyo pedagógico para los estudiantes que lo requerían: aquellos con necesidades educativas especiales y con talentos excepcionales, promoviendo así la integración escolar.

La maestra Luz Marina volvió a asumir el cargo de docente en el aula regular, orientando áreas como Religión. En 1999 decidió renunciar a sus funciones y se trasladó a vivir a Estados Unidos. Allí se desempeñó inicialmente como auxiliar en servicios generales en colegios de habla hispana. Gracias a su dinamismo, organización, creatividad y capacidad propositiva, le ofrecieron ser mentora en la orientación de proyectos de aula relacionados con los intereses, necesidades y problemáticas de los niños en una de estas instituciones. Este rol se le facilitó por la experiencia que ya había adquirido en la Escuela María Auxiliadora, cuando ejerció como maestra y participó en la cualificación durante la renovación curricular establecida por el decreto 1419 de 1978, proceso en el que los proyectos de aula cobraron fuerza como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Para Luz Marina, la escuela se convirtió en su segundo hogar.

Mientras tanto, en Amagá, en la Escuela María Auxiliadora, a finales de los años 90, funcionó un aula para estudiantes sordos o con limitaciones auditivas, con una maestra orientadora encargada exclusivamente de quienes presentaban esta discapacidad. Este espacio estuvo inicialmente atendido por las docentes Sol Beatriz Martínez Betancur y Luz Estela Herrera, y posteriormente por Consuelo Astrid Gutiérrez Bolívar. La estrategia se implementaba mediante el aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana y con el apoyo de un intérprete. Más adelante, los estudiantes con esta condición fueron integrados nuevamente al aula regular, mientras que otros se desplazaron al municipio de Titiribí, donde se ofrecía este modelo flexible, y hacia allí fue trasladada la maestra Consuelo.

Después del año 2001, la Escuela María Auxiliadora fue fusionada como sede urbana de la Escuela Normal. En ese momento se presentó un relevo generacional, marcado por la renuncia de algunas maestras que, tras cumplir con la edad y el tiempo de servicio establecidos, tomaron la decisión de retirarse.

En el año 2003, la maestra Luz Marina, tras regresar de la ciudad de Nueva York, asumió nuevamente la docencia como maestra de apoyo pedagógico en provisionalidad temporal. Sus funciones estaban orientadas a acompañar los procesos de los niños que lo requerían, tanto en el espacio pedagógico como en la familia y el aula regular, atendiendo a estudiantes con necesidades educativas especiales y a aquellos con talentos excepcionales. Al mismo tiempo, estuvo a cargo del seminario de inclusión escolar en el Programa de Formación Complementaria, dirigido a los estudiantes que se preparaban para ser maestros. Su experiencia, dedicación, compromiso y profundo sentido de ser docente le permitieron asumir este nuevo reto con efectividad y rigor, pero también con humildad para compartir sus saberes y prácticas escolares. Asimismo, en los espacios de formación pedagógica, capacitaba a otros maestros en servicio para el trabajo con este tipo de estudiantes.

La maestra Luz Marina se destacó durante su trayectoria profesional por su compromiso, responsabilidad, presentación personal y por la organización en los libros reglamentarios propios del cargo. Su amor por la docencia, el sentido de pertenencia hacia las instituciones educativas en las que laboró y, especialmente, su calidad humana con las familias más necesitadas, hicieron de su proyecto de vida magisterial un ejemplo de valentía y superación personal.

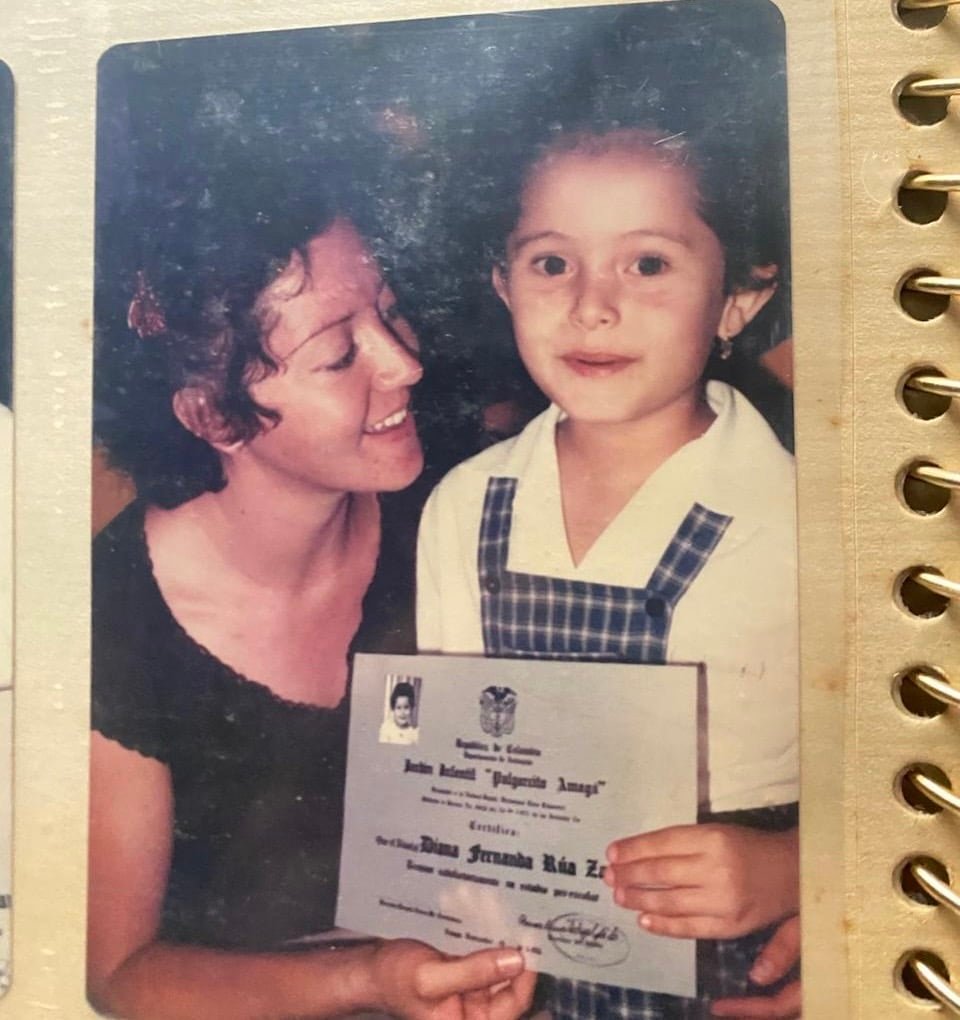

Después de más de dos décadas al servicio de la educación de la niñez amagaseña, alcanzó su pensión y jubilación en el año 2005. En ese momento decidió retirarse para disfrutar en compañía de su hija, Diana Fernanda Rúa Zapata; de sus cuatro nietos; y de Carmenza, su madre de crianza.

Es de resaltar que los procesos liderados por la maestra Luz Marina dieron muy buenos resultados en la formación de sus estudiantes. Gracias a la motivación y a la orientación recibida, muchos de ellos lograron abrirse camino en diferentes ámbitos: hoy son profesionales en las artes, la cultura y la docencia; y también jóvenes y adultos que participan activamente en el mercado laboral como profesoras, amas de casa, personal de servicios generales, carteros, albañiles, policías, comerciantes, conductores, mineros, entre otros. Estos logros evidencian las competencias laborales específicas alcanzadas, así como la apropiación de un saber y un saber hacer en contexto, fruto del acompañamiento constante de la maestra.

Desafortunadamente, la maestra Luz Marina Zapata Quiroz falleció el 1 de abril de 2009 en la Clínica Las Américas, después de haber padecido un cáncer de mama, que enfrentó con resignación, alegría y gratitud por la vida. Su partida dejó un profundo vacío en nuestra comunidad, pero también un legado invaluable para quienes la conocimos: su jovialidad, sentido del humor, solidaridad y respeto por la dignidad humana continúan siendo ejemplo e inspiración.

En el recordatorio de su funeral, su familia entregó un mensaje que la misma Luz Marina escribió, como expresión de gratitud a todos aquellos a quienes quiso y a quienes le brindaron su cariño:

“No tuve tiempo de decirles adiós, porque la prisa del viento fue más rápida que mis deseos. En aquel duro momento mi pensamiento estuvo con ustedes. Siempre los quise, yo les di mi cariño, ustedes no se imaginan cuanta alegría me dieron.

Les agradezco a cada uno el cariño que me brindaron, pero llegó el momento de partir.

Yo desde el cielo estaré pendiente de ustedes”.

Síntesis sobre la educación inclusiva

Durante los últimos años, la Secretaría de Educación departamental ha dispuesto personal especializado para el acompañamiento a los maestros del aula regular. Actualmente ya no existe la figura de “Aula Especial” ni la de “maestro de apoyo pedagógico”, sino la de profesional de apoyo, quien orienta los procesos relacionados con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o talentos excepcionales.

En la actualidad, la Normal de Amagá cuenta con la profesional Lina Vargas Madrid, encargada de la caracterización, el acompañamiento a maestros, directivos, padres de familia y acudientes, así como de las orientaciones básicas en el diseño del Plan Individual de Ajustes Razonables -PIAR y del Diseño Universal para el Aprendizaje -DUA, según las particularidades de cada estudiante y teniendo en cuenta las inteligencias múltiples (lingüística, visual-espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal, lógico-matemática, musical y naturalista).

En cuanto a la población con limitación auditiva, actualmente se cuenta con la intérprete de lengua de señas colombiana Sorany Álvarez, quien se desempeña como modelo lingüístico. De igual forma, en la institución existió la figura del tiflólogo, representada por el profesional Hugo Valencia Quintero, para la atención a estudiantes con limitación visual.

Es importante resaltar que la verificación de las 13 condiciones de calidad para las Escuelas Normales Superiores, establecidas en el decreto 4790 de 2008, contempla en su condición N.° 12 la atención educativa a poblaciones descritas en el Título III de la Ley 115 de 1994, aspecto que se articula al plan de estudios del Programa de Formación Complementaria.

A nivel municipal, otra estrategia que ha fortalecido los procesos de inclusión escolar ha sido la Unidad de Apoyo Integral -U.A.I., hoy denominada Red de Apoyo para la Neurodiversidad. En este marco, la pluralidad, la identidad y el respeto por las diferencias trascienden la idea de competencias ciudadanas, constituyéndose en una verdadera posibilidad de interacción, aprendizaje y sana convivencia, principios que se sustentan en el decreto 1421 de 2017 sobre educación inclusiva, con base en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (articulador, colaborativo, situado, autónomo, por actividades o por desafíos).

A lo largo del tiempo, distintos profesionales han aportado a estos procesos, entre ellos: Luz Mary Echavarría Montoya, Dora Sánchez, Liceth Pérez, Laura Montoya, Juan Carlos Úsuga, Soraya Bolívar, Ruth Helena López Velásquez, Adriana Restrepo, Liliana Esperanza Flórez Vega (Servicio de Apoyo Pedagógico – decreto 366 de 2009); así como los psicólogos Liliana Merino, Laura Martínez, Nelly Beatriz Sanclemente y Luis Alfonso Mejía.

Lectura recomendada

Luz Norela Lora Mejía: vida, vocación y gratitud