Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) Ciudad Bolívar

El pasado: ¿un tirano que nos esclaviza o una lección transformadora?

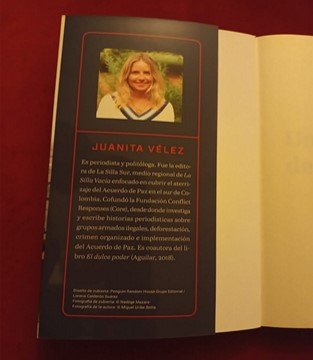

Una guerra después, de la periodista Juanita Vélez, sobre el que hablo en la entrega No 67 al Periódico regional el suroeste, no es un libro cualquiera, de esos que uno lee y pone luego de relleno en un anaquel de la biblioteca o se arruma en el cuarto de san Alejo (de rebrujos, como decimos popularmente en Colombia) con el rótulo de “libros de segunda”. Por el contrario, es un libro para tener a la mano como documento de consulta, como punto de referencia, como recordatorio de lo que un día fue Colombia. No estoy diciendo que éste es un sesudo y profundo estudio filosófico sobre temas de guerra y paz; o un libro de gran formato (tiene apenas 276 páginas); no tiene tampoco la intención de ser una gran obra de literatura. ¿En dónde radica entonces su importancia? La respuesta se encuentra en que es una radiografía de lo que puede llegar a constituirse en uno de los acontecimientos de mayor trascendencia que haya vivido nuestro país a lo largo de toda su historia, no solo por el significado histórico, político / social del hecho en sí mismo, intrínsecamente considerado, sino y sobre todo por las consecuencias que puede llegar a tener en el futuro de la Nación: el Acuerdo de Paz de La Habana. Y estoy diciendo uno de los acontecimientos más importantes, porque, desde luego, en el país ha habido otros acontecimientos trascendentales que en su momento fueron verdaderos puntos de inflexión en la Colombia posterior, tales como la Guerra de Independencia de España, la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la llegada del Frente Nacional.

Por supuesto, tampoco estoy diciendo que éste sea el único libro que está dedicado al proceso de desmovilización de las FARC y sus consecuencias inmediatas. Además de documentos oficiales existentes (por ejemplo, el Informe de la Comisión de la Verdad), hay seguramente muchos otros autores que han escrito alrededor de este mismo tema, cuyas obras aún no he tenido oportunidad de leer o, al menos, de darles una hojeada. Pero lo que ha llamado poderosamente mi atención sobre este libro es la forma como la periodista nos lleva a hacer un recorrido por las aristas medulares que tocan las fibras más humanas de la realidad colombiana insertas en el contexto del fenómeno guerrillas, que salieron a la superficie con ocasión del Acuerdo de La Habana –posteriormente denominado Acuerdo del Teatro Colón –, para lo cual literalmente se puso en las botas de varios de sus protagonistas, con un estilo ágil y agradable de leer, sin caer en sesgos de un lado u otro, algo de lo que es fácil dejarse llevar cuando se acometen investigaciones sobre temas sociales y políticos.

Un ejemplo de buen periodismo, en mi opinión.

Ahora bien, para poder entender plenamente el mensaje del libro, es necesario poner las cosas dentro del contexto general más amplio de nuestra historia, yendo inclusive más atrás de la segunda mitad del siglo XX, lo que nos lleva a esculcar en ese país (Colombia) que ha sido gobernado a lo largo de toda su historia por unas élites incapaces de crear las condiciones para encontrar el camino hacia una sociedad socialmente justa, desarrollada y equitativa. Dentro de esa perspectiva, los movimientos guerrilleros no han sido otra cosa que un intento por parte de sectores diferentes a las élites históricas — campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes — para lograr el objetivo de tener un país donde hubiera justicia social por medios diferentes a los de la política tradicional, en este caso, a través de la acción armada, mediante la cual se proponían la derrota militar del Sistema, intento en el que las FARC fue quizás el grupo armado que más se acercó a esa posibilidad. Sin embargo, las guerrillas – como fue el caso de las FARC – al optar por las armas como vía para lograr esa transformación, terminaron por convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución, de tal forma que resultaron atrapadas por el torbellino de una violencia cada vez más irracional, que los transformó en victimarios de la misma población de la que, se suponía, iban a ser sus salvadores. Total, una trampa de la que ni ellos podían salir con algo de dignidad ni el Estado encontraba el camino para erradicarla militarmente de manera total. Había que encontrar, pues, una puerta de salida y esa puerta fue la negociación del Acuerdo.

Y es aquí donde Una guerra después adquiere su gran valor como documento testimonial del proceso de desmovilización de las FARC, por estar presentado desde el punto de vista de sus altos mandos, del guerrillero raso o mando medio, del mando medio militar, del secuestrado, del campesino y de las autoridades civiles de las regiones apartadas, a las que les tocó sufrir de manera directa la presencia de una guerrilla que, finalmente, no significó para ellas (las regiones) el paso hacia unas mejores condiciones de vida, sino una pesadilla económica, social y psicológica, con la que tuvieron que cargar por más de 50 años, a lo que hemos de sumarle un Estado incompetente, convencido de que el fenómeno guerrillas se resuelve fundamentalmente con la misma moneda de la violencia (el brazo militar) y la represión. Una combinación mortal de negligencia, ineptitud, falta de visión de los gobiernos de turno y de las élites en el poder, mezcladas con la ceguera de quienes han creído que la violencia es la única forma de resolver nuestros grandes problemas sociales.

Una conclusión — entre otras muchas — que uno puede sacar de la lectura del libro de Juanita Vélez es la de que, de los logros más importantes del Acuerdo de La Habana, tal vez uno de los más significativos, fue el de haber llevado a las FARC a reconocer que tomarse el poder por las armas no era una opción viable, pero que su lucha por una sociedad más justa no tenía por qué terminar aquí, sino que ésta se podía transformar para continuarla a través de métodos pacíficos, mientras que para la sociedad — especialmente sus élites en el poder –, el Acuerdo crea las condiciones para hacer un ejercicio de reflexión en el que hay que aceptar que en este maremágnum de violencia todos, de alguna manera, tenemos nuestra cuota de responsabilidad; que la violencia no se resuelve con más violencia. Es reconocer finalmente que el pasado no tiene qué ser un tirano que nos esclaviza sino una fuente de enseñanzas que podemos convertir en un instrumento transformador, lo que nos abre las puertas para dar el paso hacia la construcción de la sociedad justa que, con toda seguridad, todos, o al menos la inmensa mayoría de los colombianos, anhelamos alcanzar algún día.

Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio)

Por Rubén Darío González Zapata

Nacido en la vereda La Lindaja

Corregimiento Alfonso López

(San Gregorio)

Por Rubén Darío González Zapata

Nacido en la vereda La Lindaja

Corregimiento Alfonso López

(San Gregorio)