Por Emmanuel Acevedo Muñoz @emanuel_aml

“Cuando el río habla, hasta la montaña calla”. Dicho popular ribereño

Bolombolo dormía cuando el Cauca se levantó con la determinación de un cobrador puntual. Eran las 4:17 a. m. del 12 de abril de 2025, y bastaron apenas diez minutos, lo que tarda en calentarse el primer tinto, para que el río invadiera calles recién adoquinadas, zarandeara muros gruesos y arrastrara salas-comedor, motocicletas fiadas y un puñado de recuerdos familiares todavía humedecidos. La televisión denominó el episodio “creciente súbita”, como si la palabra “súbita” pudiera eximirnos de la tibieza con que, desde hace años, observamos los mapas de amenaza que pintan la ribera de rojo intenso. Sin embargo, lo ocurrido no fue un estallido imprevisible, sino la notificación, sellada con barro, de un contrato ambiental que hemos incumplido con obstinada disciplina. El agua recorrió las casas de La Pintada y barrió las calles de Bolombolo; el parte, escueto y brutal, llegó antes del amanecer: 3.800 damnificados, 2.200 viviendas anegadas y seis barrios convertidos en acuarios improvisados.

El agua movió fichas con la precisión de un gran maestro. En Concordia y Salgar, las quebradas, con una pendiente del 40 %, soltaron peñascos capaces de romper muros como galletas de soda. Fredonia vio cómo la habitual banca de niebla se transformaba en una sábana de lodo que cerró la vía Santa Bárbara – La Pintada, mientras que en la ruta Andes – Jardín, una montaña entera decidió acostarse sobre la carretera.

El jaque mate lo dio el propio Cauca. EPM había advertido que el caudal podía saltar de su promedio de 1.000 m³/s a picos de 4.500 m³/s; la alarma sonó, sí, pero el río sonó más fuerte. No es capricho: es el río haciendo memoria.

Entonces surge la pregunta que cruza cafés de esquina y cabildos abiertos: ¿por qué seguimos construyendo en la franja donde el Cauca dicta sentencia? La respuesta cabe en tres líneas, aunque duela más que la crecida misma.

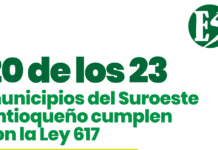

La primera razón es clara: el metro cuadrado en áreas “seguras” se cotiza a medio millón de pesos, mientras que en las zonas ribereñas el precio baja a apenas setenta mil. La pobreza compra riesgo porque el mercado lo ofrece como una ganga, disfrazando el peligro de oportunidad. La segunda razón, quizás más preocupante, es que la memoria comunitaria es frágil. Para los desplazados recientes, la gran creciente de 2010 suena como un relato lejano, ajeno, una historia que poco tiene que ver con su realidad inmediata. Ellos huyen de la violencia rural y, al encontrar un terreno barato, plantan sus sueños en la franja roja sin saber que el cauce del río sigue esperando su regreso. Por último, la institucionalidad falla en el segundo tiempo: la curaduría expide la licencia, pero el municipio carece de la capacidad para vigilar la obra que se levanta de noche y fuera de los márgenes legales.

Así, cada pared nueva es una apuesta contra el cauce: una ruleta rusa con balas de agua. Y cada inundación posterior reescribe la misma crónica que los periódicos de la economía monopólica maquilan con sinónimos prudentes: “emergencia”, “tragedia”, “desgracia”. Nada de eso: es la lógica contable de un pasivo ambiental que, tarde o temprano, pasa factura.

¿Qué hacer, entonces, para evitar que este artículo se reimprima el próximo abril? La respuesta está en tres acciones fundamentales, si se aplican con el compromiso y la voluntad política necesarias. Primero, es crucial que los reasentamientos no sean más que campamentos provisionales; deben ser viviendas dignas con título formal, servicios públicos y un acompañamiento productivo que permita a las familias desplazadas por la tragedia reconstruir sus vidas con estabilidad. No podemos seguir aceptando que se les ofrezca sólo una solución temporal, porque el derecho a un hogar digno no es negociable.

Además, construir a la vera del Cauca debe dejar de ser una opción económica más atractiva que segura. Para esto, es necesario establecer un impuesto de riesgo que realmente encarezca la construcción en zonas de alto riesgo y utilice esos recursos para financiar un fondo regional de emergencias, con el cual podamos garantizar respuestas ágiles y efectivas ante los desastres. De esta manera, quienes deseen construir cerca del cauce deberán asumir el verdadero costo de poner en peligro sus hogares y el bienestar colectivo.

Pero quizás lo más importante sea que no olvidemos lo vivido. La memoria no debe borrarse con la próxima lluvia. Debemos instaurar señales visibles que marquen la línea de máxima creciente en cada parque y plaza, realizar simulacros escolares que conviertan la prevención en un reflejo diario, y crear un Museo del Barro en La Pintada, donde la crónica de la tragedia de 2025 se exhiba sin eufemismos, para que todos recordemos las lecciones de la naturaleza y entendamos que el futuro está en nuestras manos.

Las inundaciones no son castigos divinos ni antojos de la naturaleza: son contratos que hemos incumplido entre la sociedad y el territorio. Mientras sigamos confundiendo la llanura de inundación con un lote disponible y llamando “suerte” a lo que en realidad es cálculo hidráulico, el Cauca volverá mañana, el año entrante o en un pestañeo, para recordarnos que en su lecho manda él. El 12 de abril de 2025 ya habló con voz de sentencia. Escuchemos su advertencia antes de que repita el fallo; depende del Suroeste, parte del Occidente, de la cultura ciudadana y de la voluntad política que esa rúbrica no se repita con un interés aún mayor.

Lea también: ¿Y usted ya sembró su hectárea de promesas?