Entrega 37

Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) Ciudad Bolívar

Los nostálgicos primeros 10 años

Esos primeros diez años de San Gregorio, los que van desde el año 1935 hasta el 1945, ¿cómo fueron? Es muy difícil responder a una pregunta como esa por cuanto, aparte del relato de Miguel A. Herrera, las referencias que hace Bernardo Guerra y algo Fabio Fernández, sobre los primeros años del corregimiento, prácticamente no hay (no he encontrado) documentos escritos o material fotográfico representativo con datos biográficos suficientes como para poderlos incluir debidamente contextualizados. Es muy posible, sin embargo, que aun existan personas de San Gregorio que conservan en su memoria relatos verificables sobre los antepasados de aquellos años, pero, desafortunadamente, es muy poco lo que he podido conseguir a pesar de mi insistencia en obtenerlos. No obstante, es posible demostrar aquí cómo la aldea de San Gregorio representa ahora un paso adelante dado por nuevas generaciones que han salido de lo que se llamó la Colonización Antioqueña.

El padre Zapata, en sus iniciales visitas a esta lejana y solitaria aldea, debió ser para sus pobladores un motivo de alegría, por la capacidad que éste tenía de relacionarse con ellos. Aquí departe, al calor de un tinto, con algunos parroquianos.

Estamos, pues, en un momento en el que los últimos coletazos de la colonización del suroeste están aún frescos en la memoria de las personas más adultas. Hace apenas unos 70 años que Bolívar fue oficialmente declarado municipio (1869) y la mayoría de los pueblos vecinos no han llegado tampoco a su primer siglo de vida jurídica. Medellín es apenas una pequeña ciudad — la “tacita de plata”, la bella “Villa de la Candelaria” — de la que ya todos nos sentimos orgullosos. Las densas selvas, por donde es imposible caminar de lo tupidas que son (relato de Bernardo Guerra), se han ido transformando en cultivos de café, productos de pan coger y potreros en donde pastan el ganado, las mulas de carga y los caballos que sirven como medio de transporte humano. Aquí y allá aparecen cada día nuevas viviendas, casi todas construidas en bahareque, pisos en tierra y techadas con paja: los románticos arados y bohíos de los que hablan los pasillos y bambucos. Nacen de manera incesante numerosos hijos e hijas que serán la mano de obra de la que se surtirán en primera instancia los dueños de las fincas para mantener en estado productivo sus cultivos y hacer las tareas de la casa; la arriería, por otra parte, sigue siendo una actividad fundamental para la economía de la región, pese a que la mayoría de las nuevas cabeceras municipales cuentan ya con carretera, así estas vías sean a veces solo unas verdaderas trochas. Todo es nuevo, todo es esperanzador. Las tierras fértiles son el augurio de un futuro prometedor. Somos – dice la narrativa romántica y las leyendas de las veladas nocturnas — una raza pujante, compuesta por gentes honestas, trabajadoras, con arraigadas creencias religiosas y echadas “p’adelante”; gentes de las que el poeta Jorge Robledo Ortiz dijo una vez: “Hubo una Antioquia grande y altanera / un pueblo de hombres libres. / Una raza que odiaba las cadenas / y en las noches de sílex, / ahorcaba los luceros y las penas / de las cuerdas de un tiple”. Nota Son, en síntesis, años que invitan a la nostalgia con la que se suele reinterpretar lo que debió ser la difícil tarea de echar las bases de una nueva comunidad.

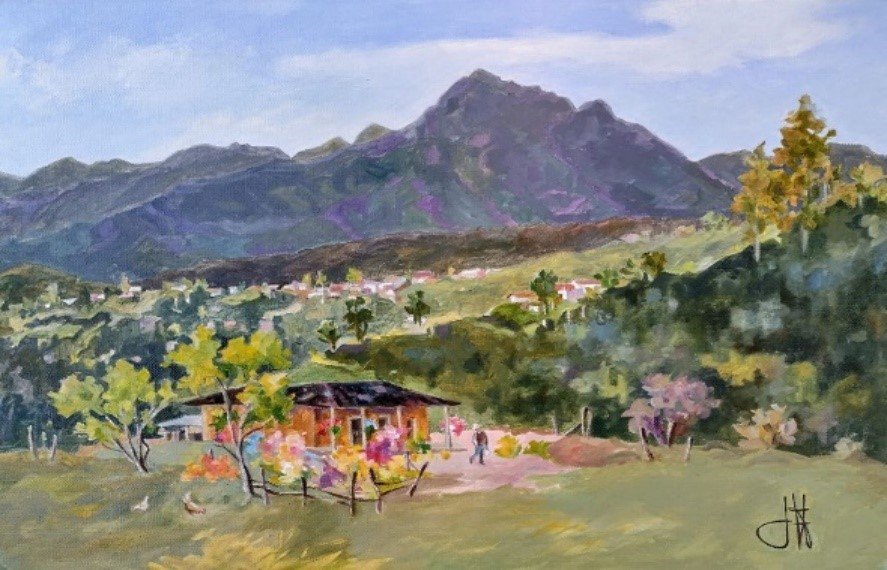

La nostalgia de la pequeña y naciente aldea y sus alrededores que era el San Gregorio de finales de los 40 y comienzos de los 50 queda bien retratada en este óleo de Juan Arango Maya.

Pero son también años en los que la calma chicha esconde dentro de sí los ominosos presagios de una, ya muy próxima, confrontación partidista que enfrentará a una gran parte de los colombianos en una guerra civil no declarada, atizada por los discursos radicales de las élites de los partidos Conservador y Liberal que, en la lejana y fría Bogotá, pugnan cada uno por disfrutar de las mieles del poder del Estado y, en su afán por lograrlo, han ido arrastrando a la violencia, cada vez con mayor virulencia, a un pueblo voluble, ignorante y proclive a esa forma violenta como en Colombia nos hemos acostumbrado a resolver las diferencias. La herencia maldita que nos legó el siglo XIX y de la que no nos hemos podido desprender aún. Pero ese es otro capítulo de nuestra historia, la que tomará su forma abrasadora en la segunda mitad de la década de los años 40, como resultado de más de 15 años de enfrentamientos y controversias políticas entre los jefes de los partidos, que se extenderá por gran parte del país y llegará también a los pueblos del suroeste de Antioquia, incluyendo, para infortunio nuestro, a San Gregorio. Entonces tendremos que reconocer, con dolor, que esos valores de la “Antioquia grande” de los que nos sentíamos revestidos no eran más que unas leves briznas, leves pinceladas que han quedado en la superficie de nuestra epidermis, sin llegar al alma, para formar allí de verdad parte real y efectiva de un auténtico carácter, de una auténtica idiosincrasia.

Nota:

Este poema de Jorge Ortiz Robledo, “el poeta de la raza”, es un lamento a la pérdida de valores que, con el paso del tiempo, suele suceder en los pueblos. Me llama la atención, sobre todo, su crítica a la violencia, antivalor que ha terminado por desplazar gran parte de los valores positivos del pasado y que sintetiza muy bien en una de sus frases: “Un pueblo campesino de patriarcas / con poder en la voz, no en los fusiles”

Clic aquí para acceder a la entrega 36

Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio)